𝑯𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐. 𝑯𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒕𝒐. 𝑵𝒐𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒕𝒆𝒓𝒆. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒂 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂. 𝑭𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒄𝒊 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂. 𝑭𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒄𝒊 𝒎𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐. [𝑺𝒂𝒎𝒖𝒆𝒍 𝑩𝒆𝒄𝒌𝒆𝒕𝒕]

A testimonianza della mia palese bipolarità, ho sempre avuto un rapporto ambivalente con gli sport motoristici.

Per me la Formula 1 è soprattutto ricordo, un po’ come accade con la memoria olfattiva, quando un profumo apparentemente insignificante ha il potere di precipitarti in un attimo in un’altra realtà e in un altro tempo.

Per me la Formula 1 è il pomeriggio d’estate, nella canicola asfissiante della controra; è mio padre che si accomoda in poltrona in piena trance agonistica – lui no, non era ambivalente, era un fanatico sfegatato! – con la fedele Muratti tra le labbra; è la mia mamma che traffica in cucina mentre finisce di sistemare e grida “chiamatemi quando partono”, sapendo già che si addormenterà dopo cinque minuti; è il silenzio della domenica pomeriggio estiva, rotto solo dai rumori delle tazzine e da qualche gioco di bambini ai piani inferiori.

Guardare la gara di Formula 1 per me oggi è rivedere mio padre, troppo frettolosamente sepolto nella memoria, nell’ansia di curare chi era restato.

Crescendo ho imparato a disprezzare profondamente la figura del tifoso patologico: acritico, ipocrita, negazionista e portatore di quanti più bias cognitivi si riescano a elencare.

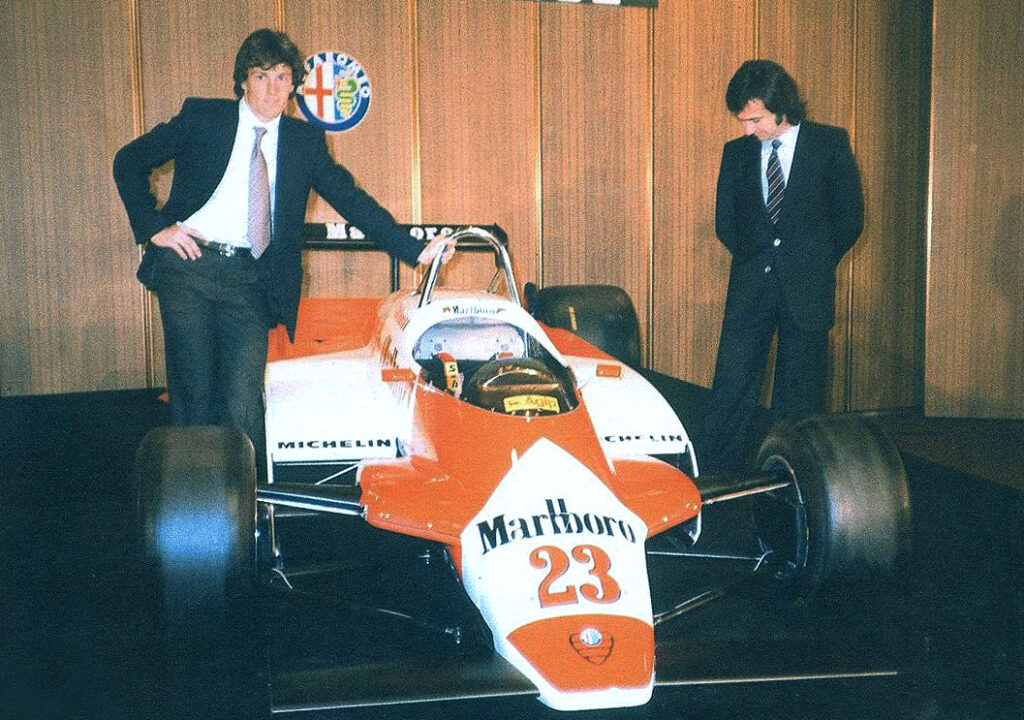

Ma da bambino no, un bambino non sa nulla di queste cose. E allora avevo adottato come pilota preferito l’unico che portava il mio nome: Andrea De Cesaris.

Era un giovanotto buffo, con la faccia da ragazzetto “de borgata” di un film di Pasolini, pieno di tic e sempre sorridente, come se la formula 1 fosse il giocattolo che aveva trovato sotto l’albero di Natale. Non vinceva mai, era di quelli rimanevano con le tasche vuote per eccesso di generosità; era di quelli che fanno senza prima pensare. Era di quelli che dilapidano – i soldi di famiglia e sponsor, ma anche un talento immenso – ed esplodono in un fuoco d’artificio che lascia tutti a bocca aperta e null’altro.

Andrea De Cesaris è ancora oggi il pilota che ha corso più gare senza mai averne vinta una; ed è merito suo se io ancora oggi fisso lo sguardo più sui perdenti che si affannano in coda al gruppo che non sulle luci accecanti del gradino più alto del podio.

Andrea se n’è andato sei anni fa nell’ultimo dei suoi infiniti incidenti – il più banale – sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in una domenica anonima di ottobre.

Niente a che fare con le calde domeniche in cui scartava il suo regalo di Natale, convinto ogni volta che fosse quella buona.

Quando se n’è andato io passavo tutti i giorni in una clinica, a cercare di convincere mia mamma a reimparare a camminare, e quella notizia mi passò accanto, quasi inosservata.

Ho cercato di aggiustare le cose – ma certe cose non le aggiusti – scrivendo la sua storia per Auralcrave.

Sul pilota Andrea De Cesaris, oltre ai ricordi personali di cui questo scritto è permeato, ce ne sarebbero da raccontare.

Andrea ha corso per tutta la carriera per la squadra giusta nel momento sbagliato.

All’inizio con la McLaren, quando era troppo giovane per lasciare il segno; quell’esperienza, anzi, ne segnò la carriera: troppi gli incidenti, troppa l’esperienza del compagno John Watson e troppo frettolosa certa stampa.

Il soprannome “De Crasheris” non se lo sarebbe più scrollato di dosso.

Alla Ligier – 1984 e ’85 – arrivò quando le azzurre vetture navigavano a fondo schieramento, le stesse monoposto che fino all’81 lottavano per il mondiale. Stessa cosa per la Brabham, nel 1987, e per la Tyrrell, qualche anno dopo: due nobili decadute alla fine della gloriosa pista.

Ma Andrea De Cesaris era anche l’ultima spiaggia delle squadre novelline, quelle che avevano pochi soldi e la necessità di un pilota umile e di cuore, che non avesse paura di sporcarsi le mani correndo per le briciole. E così De Cesaris si arrabbattava con monoposto che stavano insieme solo con la passione, portandole spesso in alta quota.

La Rial nell’88, con cui finì quarto a Detroit e si ritirò due volte all’ultimo giro mentre era quinto, a Montreal ed Adelaide. La Dallara dell’anno dopo, che portò sul podio nell’inferno d’acqua canadese e con cui era quarto a metà gara a Montecarlo, prima che Piquet – doppiato – lo buttasse fuori.

Ma anche la Jordan del 1991, Cenerentola del circus dove fu ingaggiato a ridosso del primo week end di stagione. Fu forse l’anno migliore, con due quarti posti, un quinto, un sesto e il secondo posto di Spa sfumato a due giri dalla fine, assieme al motore che esplodeva; quella gara, ricordata da tutti per il debutto di Michael Schumacher sulla stessa monoposto, Andrea poteva addirittura vincerla: era attaccato agli scarichi di Senna, che cercava di concludere nonostante alcuni problemi meccanici.

La stessa Spa dove, nel 1983, aveva dominato in lungo e in largo con l’Alfa turbo; anche lì problemi meccanici avevano impedito al romano di raggiungere la gloria.

Andrea è finito nel Valhalla dei piloti, con quelli come lui che non sono riusciti a vincere, ma lo avrebbero meritato più di altri, con Chris Amon, con Jean Behra, con Villoresi.